峪,汉语字典里的解释是两山之间的低凹狭窄处,其间多有涧溪流出。

焦作,正处于太行山脉与豫北平原的中间地带,山势连绵起伏,山峪遍布。在诸多美丽的山峪间,一股股山泉由北向南缓缓流淌,滋养万物生长,也赋予了焦作陶瓷业天然的黄金生产线。

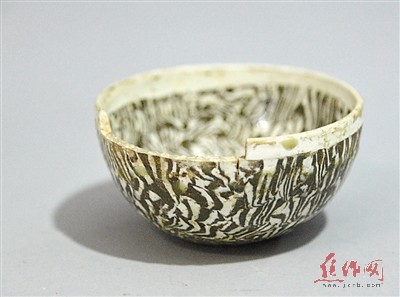

从制陶鼻祖宁封子到当阳峪窑炉边的能工巧匠,从高大精美的陶仓楼到华彩多变、堪称“磁州窑系中出类拔萃的榜样”(我国陶瓷鉴定泰斗级专家叶喆民所言)的当阳峪瓷器,陶瓷生产从古至今在焦作从未间断,更因为有着如绞胎瓷一般华美绝伦的瓷中精品,以及焦作当代陶瓷工业一度空前绝后的辉煌繁荣,焦作又被誉为“瓷都”。

“瓷都”,这是外界给予焦作地区的又一个名字,也是我们在历史阳光的照耀下需要重新审视的全新概念。

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

【漫谈】

太行山处陶瓷人家

众所周知,适宜的水和土壤是陶瓷生产中不可或缺的,而煤又是陶变瓷时最为稳定的能源。

水,焦作自古以来号称“陆海”,水资源丰富,从太行山深处流出的水更是甘甜清清洌;土壤,焦作盛产高岭土,这是陶瓷生产的必备原料;煤,焦作有“煤海”之称,煤的使用可追溯至2400多年前,唐宋时期被广泛运用。

以上三项陶瓷生产的必备要素,使得焦作自古以来便是我国陶瓷制作的重要基地,其生产史最远可追溯至史前黄帝时期。

约4400年前,在太行山处一个叫“宁”(周以前修武县的名称)的地方,这里的先民们已经学会利用太行山的灰色土壤来烧制简单的陶器,比如女人用的梳子和生活器皿盆、罐等。他们中的佼佼者便是黄帝的陶官宁封子。传说,有一天,宁封子正在烧制陶器时,恰巧有位高人路过,愿帮宁封子烧火。这位高人出手不凡,烧的火能出现五色烟,制出的陶器更是精巧耐用。宁封子遂拜这位高人为师,练就了跳进火窑随烟升腾的本领。更为传奇的是,宁封子利用自己的特殊本领帮助黄帝打败了蚩尤。由于功绩卓著,宁封子被黄帝封为“陶神”。

宁封子跳进火窑随烟升腾?这应是空穴来风,它或许只是史料的记载者为我们寻找到的“历史的噱头”罢了。然而,宁封子确有其人,更多专家也认为是宁封子开启了原始陶瓷文化的大门。

宁封子的家乡在焦作,原始的陶瓷文化首先在焦作地区萌芽并茁壮成长。据《史记·五帝纪》记载,舜帝在冀州的黄河之滨烧陶,由于有了当时主要的生产、生活用品——优质陶器,这里兴起了大片的村落、城邑甚至都城。在解读这句话时,我市考古专家杨贵金称,原始的陶瓷业在焦作起步并快速发展,进而形成了产业聚集群,因而快速推进了焦作城市文明的形成。

不仅如此,大量的出土文物也证明了焦作地区陶瓷文化相当发达,陶仓楼便是最优秀的代表之一。据了解,我市出土的陶仓楼数量之多、体型之大、造型之优美全国罕见。南水北调中线工程施工中,我市文物工作者还发现了一批重要的陶窑群。

由陶到瓷的过渡,走过了2000多年的历史。此时,作为陶生产的发达地区,焦作依然领先一步,到了北宋时期,焦作已成为我国北方瓷器的重要生产基地,窑场众多且规模宏大,制瓷工艺精湛无比。

在修武县西村乡当阳峪村,记者见到了立于北宋崇宁四年的《德应侯白领翁之庙记》碑刻,碑中记载:“时惟当阳工巧,世利瓷器。埏埴者百余家,资养者万余口。”这说明,宋代崇宁年间,当阳峪村有较大的窑主100余家,长年在窑场干活的工匠有万余人,可见当时当阳峪制瓷产业规模之大。

上世纪30年代,瑞典人卡尔贝克先后两次来到当阳峪考察。其在游记中写道:“当阳峪有瓷窑址400多处。”目前,据官方对外公布的数据称:焦作地区共有17处古窑址。杨贵金告诉记者,近年来,他通过调查研究,发现目前焦作地区有大大小小的古窑址53处,多数分布在修武县至沁阳市沿山一带。其中,当阳峪窑、牛庄窑、矿山窑、恩村窑、柏山窑、西韩王窑、焦作街窑、西王封窑、李封窑均为焦作地区的高档次窑址,并形成了东以当阳峪窑为中心向东发展、西以柏山窑为中心向西发展的基本格局。柏山窑从北宋至明万历六年以生产白瓷为主,而后开始了大家所熟知的柏山缸的生产。杨贵金称,虽然瓷器不如当阳峪窑精美,但是柏山窑的规模要比当阳峪窑大。他称,焦作要打造“瓷都”品牌,还应继续深挖焦作陶瓷历史。

【拜访】

当阳峪里话“瓷都”

如果说打造“瓷都”还是“修武梦”“焦作梦”,我们离这个梦还有多远呢?当阳峪便是梦的起点,但绝不是梦的终点。当阳峪里需要我们修复的历史碎片太多了。

11月5日,在杨贵金的指引下,记者来到当阳峪村。村口,竖着“千年瓷都”的大牌子,由此北望,一个静谧、整洁的小山村映入记者眼帘。过了一座乡村小桥,便有一座被简单保护起来的古窑址,窑址前还有一块复制过来的北宋崇宁四年《德应侯白领翁之庙记》碑刻。杨贵金说:“想看真东西,还得往高处走。”

随后,当阳峪村党支部书记孟明星走过来,将保护窑址的玻璃门打开。孟明星不仅是“一村之长”,而且是窑址钥匙的保管员。走近窑址,两座黑乎乎的窑炉便显现在记者眼前。杨贵金说:“这是北宋时期留下的马蹄式古窑址,窑体上黑乎乎的是煤结晶,俗称‘窑汗’,我们可通过‘窑汗’分析当年烧制当阳峪瓷时的炉温。”

2003年11月17日至2004年6月22日,市文物考古队配合省文物考古队,对当阳峪瓷窑址进行了第一次较大规模的科学考古发掘,共发掘面积1000平方米,清理作坊、过滤池、辘轳坑、炉、水井沟、灰坑、窖穴、灶等各类遗迹100余处,出土文物1000余件。从出土的器物标本来看,有极坚硬的灰胎,也有较为松粗的砂胎和缸瓦胎,还有极细光洁的白胎。就釉色来说,以白釉为主,酱釉次之,黑釉、褐釉、三彩釉、绿釉、绞胎等较为少见。在装饰工艺方面,有剔花、刻花、划花等。专家这样评价当阳峪瓷器:“以剔花著称、绞胎取胜,白如雪、黑如漆、红如朱、绿如翠、青如天、花如锦、薄如纸、明如镜、凝如脂、坚如铁、美如画。”

杨贵金全程参与了10年前的考古发掘。走出北宋古窑址,他指着眼前一块仅十几平方米的洼地告诉记者,这里当年是一个发掘点,其中出土了不少有价值的东西,还有水井、窑址等。杨贵金带领记者沿着一条山村小道往前走,前面还有三个发掘点。杨贵金边走边说:“有些人对当阳峪窑址的认识很片面,把当阳峪窑址当成绞胎瓷窑址,却不知绞胎瓷虽是精华所在,但只占当阳峪窑很小的一部分。此外,有些人不知道当阳峪窑群属于磁州窑系,便将其划入其他类系或窑群。”杨贵金告诉记者,磁州窑系有两大核心:一是以河北邯郸为核心的窑群,二是以当阳峪为核心的窑群。历史上,焦作地区曾归属冀州地区,因而能很快接受新的生产技艺。与其他磁州窑系的作品相比,当阳峪瓷器具有“轻薄、光洁、纹饰富于变化”等特点,属于磁州窑中的精品。

记者注意到,当阳峪村村旁有一条宽约500米的山谷。杨贵金说,这山谷就是历史上生产当阳峪瓷器的地方,当时从山顶还有山泉流过,山谷两侧的山腰间是一个接一个的窑洞式“陶瓷厂”。

从山谷处折回北上,走到一处面积约10平方米的小庙里,记者见到了北宋崇宁四年《德应侯白领翁之庙记》碑刻真迹,它被置于铁架中,安放在小苗的一角,表面字迹依然清晰。杨贵金说:“这个碑刻全国罕见,媒体一定要呼吁大家保护好它。”

是呀,发展才是最好的保护,可不保护何谈发展?那用来固定窑神碑的铁架,相信不是用来束缚“修武梦”“焦作梦”的封条。

当阳峪窑留下的整器已是少之又少,幸好我们还发掘了许许多多的残片。那些光洁的碎片,不仅映照着焦作陶瓷业历史发展的影子,而且在默默探问着焦作陶瓷业未来的路途。

“瓷都”是一座城市的梦想,也应是每个焦作人的梦想。